起こりうる様々な災害を想定内にすること

首都直下地震、南海トラフ地震、富士山噴火等、大災害に対する備えが盛んに議論されています。

東京都が2022年5月に公表した首都直下地震の被害想定では、直接被害額が21兆5640億円にも及ぶと予測されており、その被害影響度は甚大であることが示されています。

新型コロナウイルス感染症による、世界的流行(パンデミック)により未曾有の経済停滞にさらされたことは、記憶に新しいところだと思います。

ロックダウン(都市封鎖)や営業自粛に伴い、国境を越えるサプライチェーンの途絶も発生するなど、BCPにおける対応項目として認識しておくべき必要があると理解された企業も少なくないと考えます。

ウクライナ侵攻や、隣国からの度重なるミサイル発射など、紛争やテロによって業績が悪化したり、世界経済が停滞したりするなどの、地政学的リスクを感じる出来事が増えています。 自社で起こした生産事故や、サプライヤの事故による供給のストップにより、生産停止を余儀なくされるなど、事故やテロによるリスク回避も重要な項目となっています。

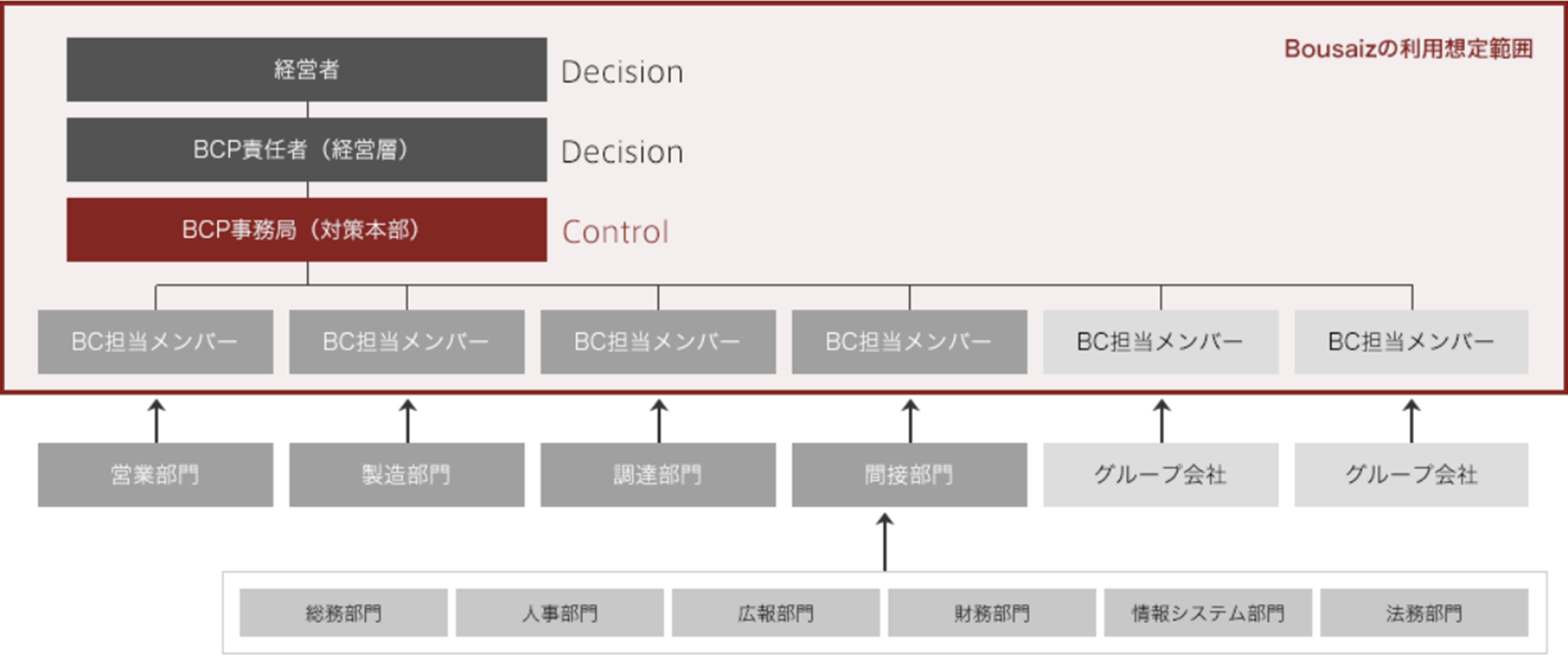

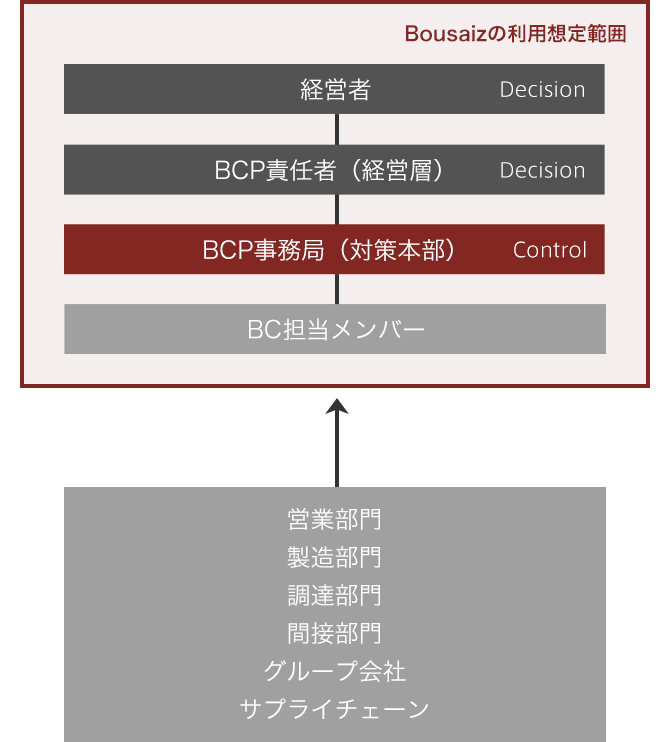

Bousaizご利用の範囲

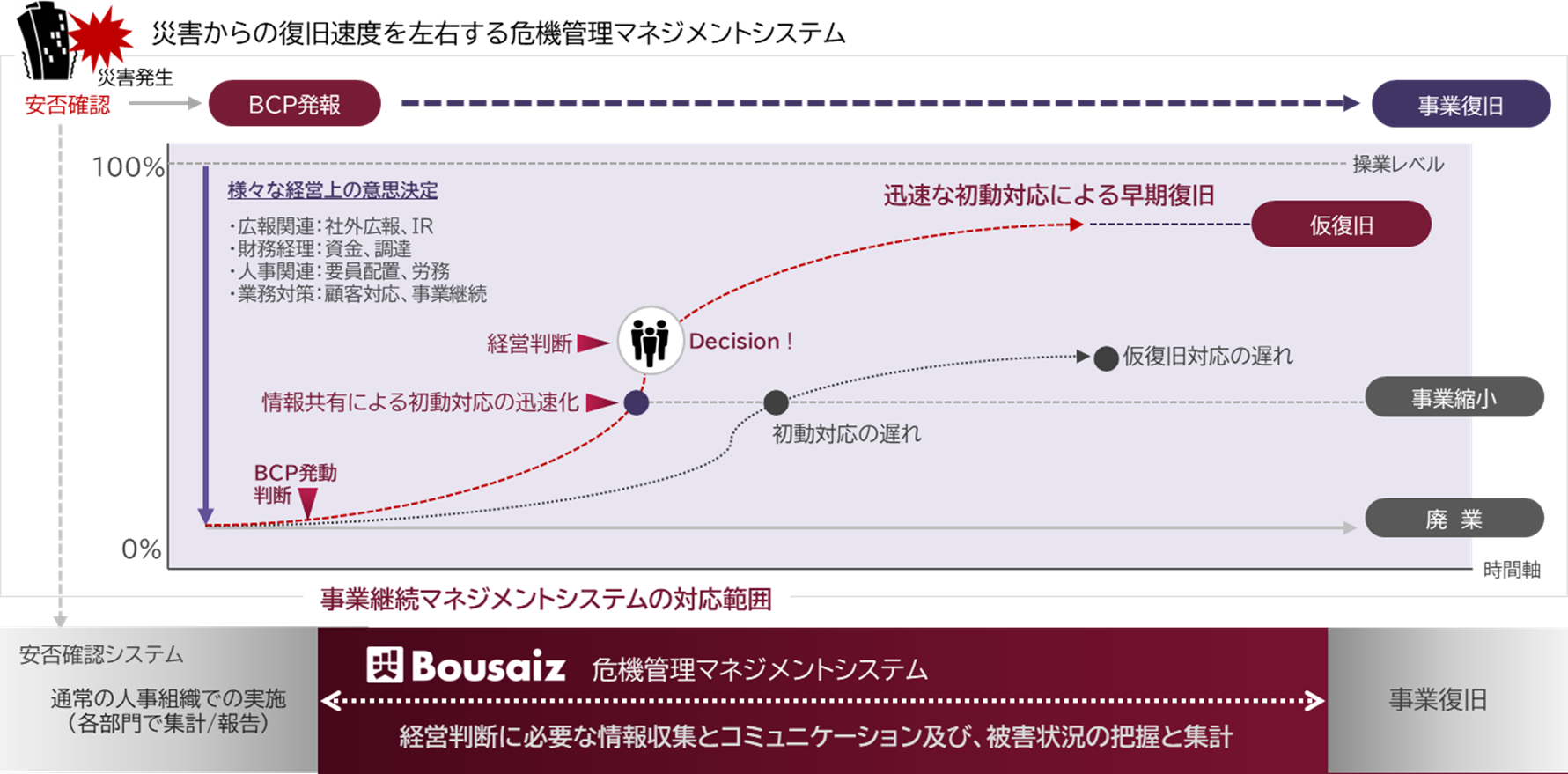

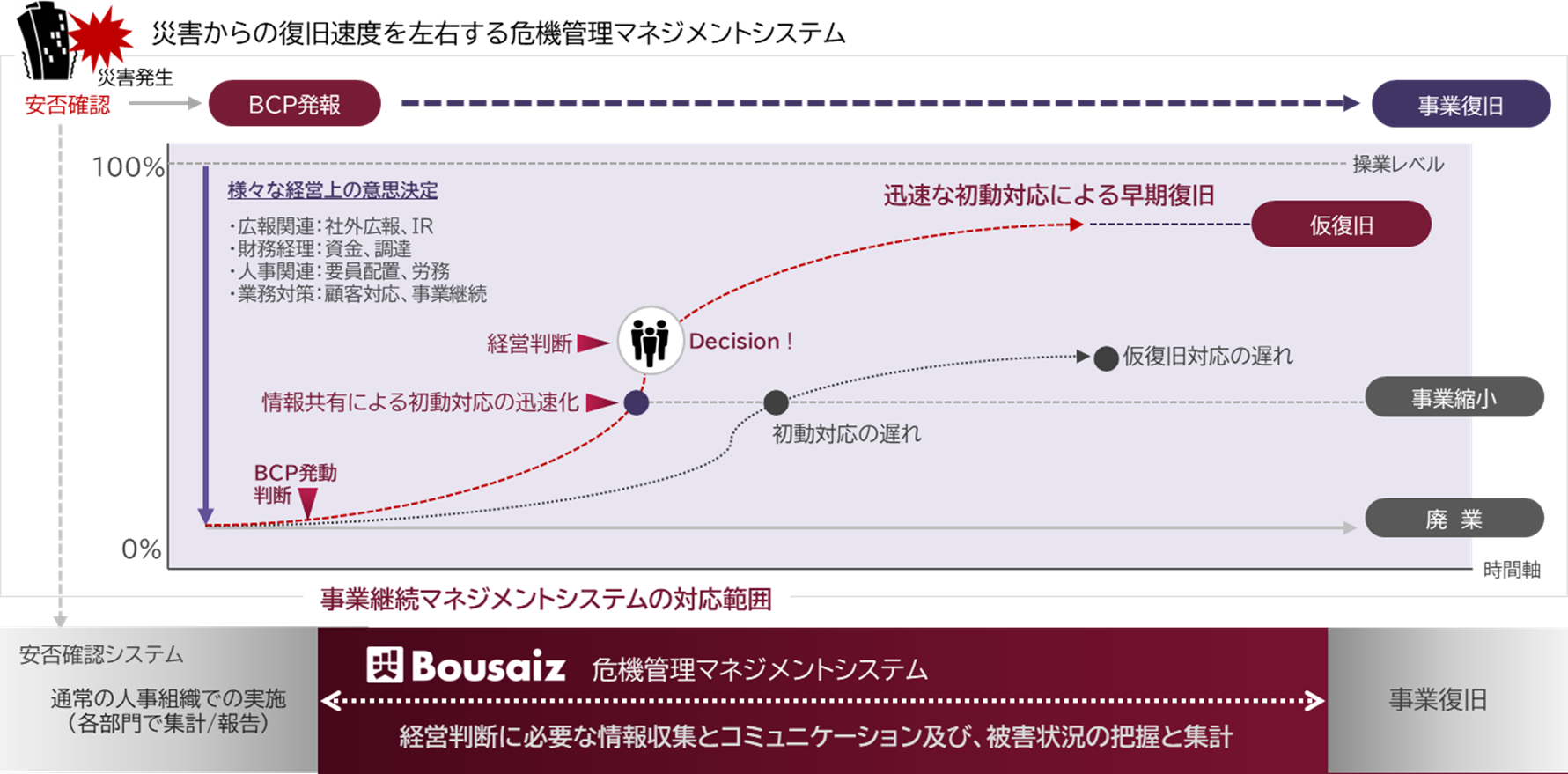

安否確認システムと事業継続マネジメントシステムとの違い

| 安否確認システム | 事業継続マネジメントシステム | |

|---|---|---|

| 人事組織での実施(各部門で集計/報告) | BCP体制による「ディシジョン」(経営判断)のための情報収集とコミュニケーション及び被害状況の把握と集計 |

事業継続マネジメント(BCM)の実施体制のあり方

BCP発動時に、迅速な情報共有や指示、意思決定が必要となるBCマネジメントグループでの利用を想定しています。

BCP発動時の体制を考える

危機的事象に直年した場合の事業継続のための対応計画であるBCPの中に、緊急時の社内体制を定めます。 経営者自身または経営層の中から責任者を決め、対応が日露な各部署からメンバーを選び、事務局も置きます。 迅速な対応の意思決定に辞しができる体制として、指揮命令系統も明確にするとともに、重要な役割を担う者が死傷したり連絡がつかなかったりする場合に備え、 代行者及び大後順位を定め代行者への権限委譲も明確にします。

内閣府発行『事業継続ガイドライン第三版 解説書』より

- 平成26年7月―

Bousaizの優位性について(導入効果)

事業継続マネジメントのDX化を支援する「危機管理マネジメントシステム」の優位性

- 参集しないバーチャル災対本部運営で移動しない情報収集を実現

- 電話の輻輳、メールの遅延、長時間停電を想定したマルチデバイス運用

- 支店や店舗等、複数拠点の被災情報を素早く収集、集約し一覧で表示

- 重要業務の状況把握や復旧のボトルネックとなる事象への迅速な対応

- 同時被災の可能性が低い地域を選択できる専有型クラウド環境

- 気象庁とのデータ連携による自動発報機能で確実なBCP発報を実現

- 参集しないバーチャル災対本部運営で移動しない情報収集を実現

- 電話の輻輳、メールの遅延、長時間停電を想定したマルチデバイス運用

- 支店や店舗等、複数拠点の被災情報を素早く収集、集約し一覧で表示

- 重要業務の状況把握や復旧のボトルネックとなる事象への迅速な対応

- 同時被災の可能性が低い地域を選択できる専有型クラウド環境

- 気象庁とのデータ連携による自動発報機能で確実なBCP発報を実現