災害時でもカップヌードルを供給し続ける

日清食品ホールディングス 教科書通りのBCPを見直し、意思決定を明確化

「教科書通りに作ったBCPでは機能しない」。

東日本大震災以降、BCPを構築してきた日清食品ホールディングスは、2017年からそれまでのBCPを根本的に見直す作業に着手した。

同社が今もっとも重視しているのは、自社施設が被災するような災害時において、主要商品を供給し続けるために、各業務の意思決定を誰がいつまでにどう行うのか、その責任の所在とプロセス、時間制限の明確化だ。

災害で気づかされた企業のミッション

食足世平(しょくそくせへい)。

「食が足りてこそ世の中が平和になる」という意味のこの言葉は、NHKの朝ドラ「まんぷく」でもおなじみ日清食品の創業者、故・安藤百福氏が掲げたもので、今も同社グループで創業者精神として受け継がれている。

「戦後の焼け野原で、人々が食べ物を求めてさまよい歩く姿を見て、創業者は食を通じて何か人の役に立つことはできないかと考えたのです」。

同社CAO(グループ管理責任者)の清藤勝彦氏はこう語る。

保存性に優れ、お湯を入れるだけで食べられる即席麺は災害が発生すると爆発的に需要が増大する。

「非常時でも即席麺を社会に供給し続けることが我々のミッション」(清藤氏)。

そのことを気づかされたのが阪神・淡路大震災だった。

当時84歳だった安藤百福氏は、震災直後に大阪本社に出向き陣頭指揮を執り、被災した神戸の街に即席麺を送り届け続けた。

水道やガスが止まっていても給湯することができるキッチンカーも現地に派遣し、合計100万食を提供した。

「寒い冬の時期だったので、被災者へ温かい即席麺を届けたいという思いから、全社一丸となって被災地の支援にあたりました」(同)。

その後も、大きな災害が起きるたびに被災地に即席麺を提供し続け、東日本大震災では、過去最高となる200万食を被災者のもとへ届けた。

東日本大震災でのキッチンカーによる被災地支援(写真提供:日清食品ホールディングス)

かまぼこの入っていない「どん兵衛」

しかし、東日本大震災では、それまでの災害と大きく異なる事態が発生した。

茨城県取手市にある自社の生産工場が被災。

さらに追い打ちをかけるように、「日清のどん兵衛」に入っているかまぼこの製造元も被災した。

わずか1センチ四方にも満たないような小さな乾燥かまぼこではあるが、原材料としてパッケージに書かれている以上、入れずに販売することはできない。

結局、取手市の工場は2週間で完全復旧し、かまぼこの表記をパッケージの原材料表示から消すことで商品の出荷を継続させた。

「それまで当社の主要工場は全国に分散して立地しているため、BCPは機能していると考えていたが、その枠を超える課題が初めて浮き彫りになった」(清藤氏)。

3.11で始まった事業継続プロジェクト

同社では、この教訓をきっかけに本格的なBCPへの取り組みを開始。

2013年から2014年1月まではBCP策定プロジェクトを立ち上げ、1期~3期の3フェーズに分けてBCPを構築していった。

第1期は、BIA(重要業務分析)と必要リソースの洗い出し、各リソースのバックアップ策の検討。

コンサルティング会社に依頼し、ほぼ教科書通りにBCPを策定した。

この時期の特徴としては、優先製造商品を特定したことが挙げられる。

即席麺業界は、常に商品の変化が求められる一方、ロングセラー商品に愛着を持っている人も多い。

年間300~400という新商品が発売される中、災害時でも優先的に生産し続ける商品を優先品目として絞り込んだ。

災害時にも簡便に調理できることや、誰にとっても馴染みのある商品であること、あるいは工場やサプライヤーの所在地などを考慮し決めているという。

第2期では、行動計画のチェックリストを整備し、第3期には業務のバックアップ手順の実効性評価を机上シミュレーションにより実施した。

各部門でも災害対応手順書を策定し、それぞれの部門で被害状況を確認して一元化することができる体制まで築き上げた。

2016年3月には、全社統合的なリスクマネジメントを目的とするリスクマネジメント室を設置し、BCPについては、同社の副社長・COOを委員長とするBCP委員会がプロジェクトを引き継ぎ、リスクマネジメント室がBCP委員会事務局となり、全社のBCPを統括することになった。

同年12月には各部門の対応手順書を取りまとめた文書一式を「BCP」規程として制定。

同時に、初動対応チームとして「クライシスマネジメントチーム」も組成した。

なぜか、わがこと意識が足りない?

「教科書通りのBCPの文書類は整っているものの、どこか、自分たちの計画という認識が持てていない感じがしたんです」。

2017年3月に同社にリスクマネジメント担当として入社した髙橋正和氏は、関係者へのBCPに対するヒアリングを行いながら、こんな疑問を感じた。

「災害時の情報収集まではマニュアル通りにできるでしょう。しかし、BCPで規定していない事態が発生した際、誰がいつまでに、何を根拠にどう意思決定をするのか、混乱が生じてしまうのではないかと不安になりました」(同)。

もちろん、BCPでは、主要事業を選定し、それらを継続するための業務について、最大どの程度まで停止が許されるのかBIA(重要業務分析)により最大許容停止時間を算出し、その範囲内での目標復旧時間を決めている。同時に、現段階で被災した際に、現実的にどの程度の時間を要するのかギャップ分析を行い、その差を補うための事業継続戦略まで検討している。

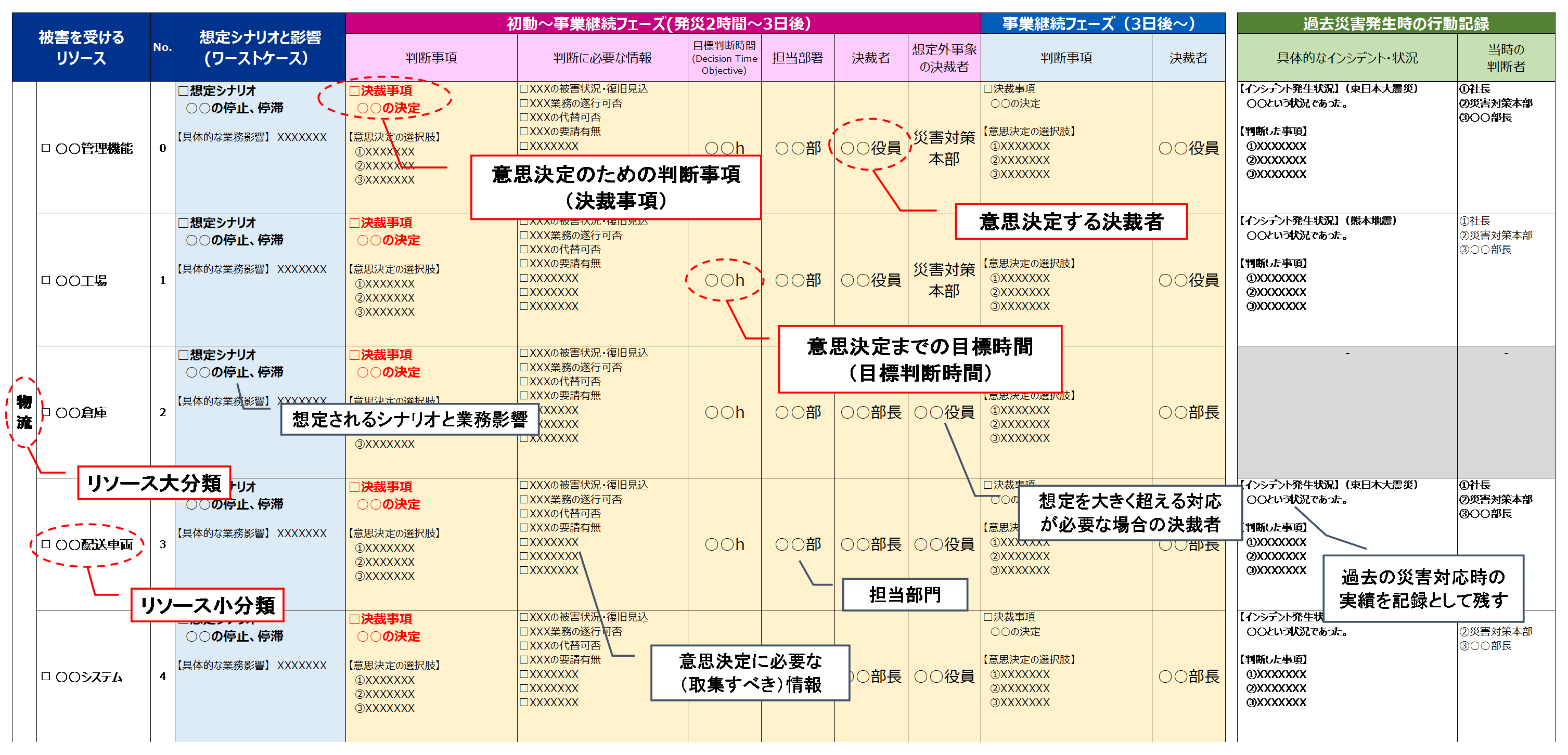

しかし、実際に大災害が起きた時に、目標復旧時間や事業継続戦略は1つの目安とはなっても、被災状況によっては現実離れしたものにもなりかねず、さらには目標復旧時間だけを守ろうとするが故に供給量を最大限に高めるという効率性がないがしろにされるような事態も懸念された。そこで髙橋氏は、各業務で想定される問題に対して、最終的に誰がどう意思決定するのか権限移譲まで含めた責任の所在と意思決定プロセスを明確にしておくことを提案した。

例えば、東日本大震災で起きたような、かまぼこの供給がストップするような事態では、極端な話、商品の味は大きく変わらないため、BCPという計画だけで考えれば、被災地を含め商品の供給を絶やさないことの方が重要である。しかし、通常とは異なる商品を供給することには大きな決断を要する。こうした状況下で誰がどう意思決定するのか「ディシジョンメイキング・クライテリア」(DMC)を定めた。

日清食品ホールディング本社ビル

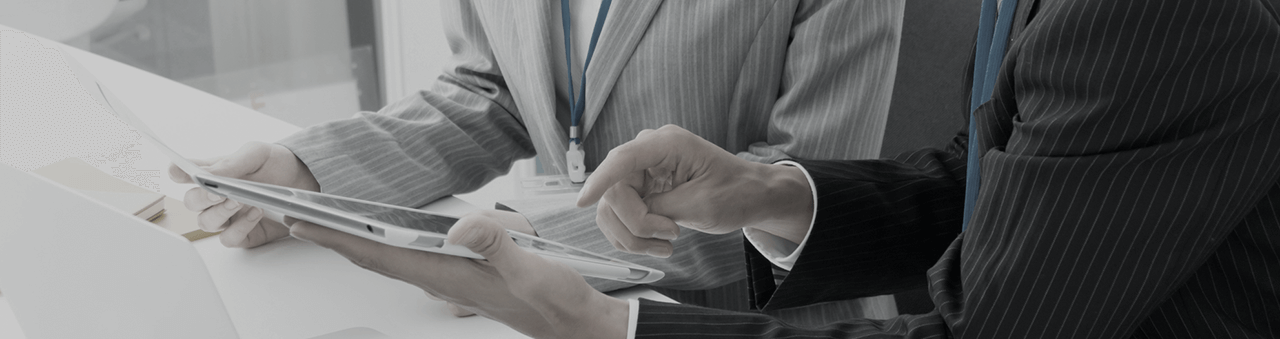

見直しのポイント1 意思決定リストの整備

DMCでは、「商品の出荷を続ける」という同社のミッションにしぼって、生産、物流、営業、資材調達に関わる業務を洗い出し、さらに、その業務ごと①リソース(a大分類、b小分類)、②意思決定のための判断事項、③意思決定までの目標時間(リミット)、④最終決裁者(代行者まで)、を整理していった。

例えば、①リソースの大分類が「物流」業務の場合、リソースの小分類が施設・社員、車両・設備・システムなどになる。

②意思決定のための判断事項としては、インフラの被害状況や業務遂行の可否、復旧の見込み、交通移動による危険性、計画未策定事象の発生有無、代替先の業務継続可否などの判断に必要な情報を基に行う意思決定の具体的な選択肢。

③意思決定に必要な時間は12時間以内。④最終決裁者は物流担当の役員というように整理した。

ちなみに、③の意思決定までの目標判間は、BCPでいうところの目標復旧時間(RTO)とは異なる。

もちろんRTOは参考にしながらも、意思決定者の視点から、いつまでに判断を下さないと業務が止まってしまうという時間を最終決裁者自らに決めてもらっている。

「逆の見方をすれば、その業務にかかわる部門スタッフは、最終決裁者が目標時間内に判断できるように既存のBCPを常に見直していかなければなりません。

これは経営からのメッセージということにもなります」と髙橋氏は説明する。

ただし、社員の安全にかかわることや、商品スペックを変えるなど、経営に直結する部分については経営トップ自らが決裁することになっている。

「被災地に社員を派遣するような場合、いくら被災地支援のためといっても簡単に許可するわけにはいきません。

そこは経営判断により決定してもらうことにしています」。

意思決定の権限範囲をあらかじめ明確にすることで、トップが不在でも、意思決定が滞らないようにしておく目的もある。

これに併せ、ハード面の対策としてTIS株式会社のクラウド型危機管理情報共有システム 「Bousaiz」を新たに導入した。

「現場から上がってくる様々なインフォメーション(情報)を、事務局がインテリジェンス(戦略に使える情報)に変え、経営のディシジョン(決定)につなげるというのが理想的なイメージ。 その際、インフォメーションとインテリジェンスの収集を可能な限り早く行えるようにするために新たなシステムが必要だった」と髙橋氏は説明する。

今後は、災害などの対応状況を、このシステムにより記録として残し、過去のどのような事態で、誰が、どう意思決定したかをデータとして蓄積していく考えだ。

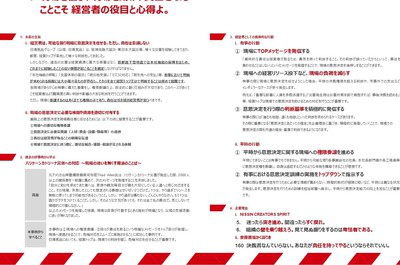

見直しのポイント2 意思決定の虎の巻

各現場リーダーが、事業を遂行する上で共通の物差しとなる意思決定の要素もわかりやすくまとめた。

最終決裁者の意思決定プロセスが明確になっていても、災害時にすべて明確な判断事項が出そろうとは限らないし、まったく想定していないようなことも起こり得る。

そのため、「有事における意思決定 虎の巻」という冊子を作り、日清食品グループ各社の災害対策本部とその事務局のメンバーに配布。虎の巻には、以下の意思決定の主要なポイントが5カ条としてわかりやすくまとめられ、それぞれの条項が意図するねらい、それを達成するための平時の行動のあり方、グループ理念や創業者精神で該当する項目、具体的な事例までが解説されている。

「経営トップにしてみると当たり前のことばかりですが、同じ物差しでそれぞれの現場トップが考えられるようにするためにこうした冊子が必要だと思いました。最終的な意思決定が現場に指示されなければ事業継続の目的は達成できません。どのような状況下でも意思決定が止まらないような状況を目指しています」(同)。

有事における意思決定の虎の巻 表紙

有事における意思決定の虎の巻 5カ条

- ① 現場を信じ、現場を助け、責任を取ることこそ経営者の役目と心得よ

- ② 情報は宝。意思決定に必要な情報を経営者に集中させよ

- ③ 経営者にしかできない判断がある。己を信じ、突き進むべし

- ④ 経営者は、深い暗闇の中、一筋の光となれ

- ⑤ 日清食品の判断を広く開示し、社会を味方につけよ

さらりと書かれた5カ条だが、危機対応の国際的なマネジメントシステムであるISO22320なども参考に、意思決定に必要な要素を凝縮した内容になっている。

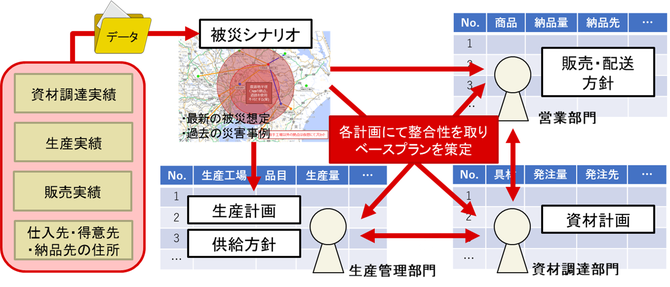

見直しのポイント3 サプライチェーンベースプラン

最後の見直しのポイントは、具体的な数量までを入れ込んだシナリオの作成だ。

同社では、これをサプライチェーンベースプランと呼んでいる。

これまで構築してきたBCPでは、さまざまなリスクに対応できるようにするという意味も含め、具体的な災害事象やシナリオは明確にせず、最終的に経営資源(リソース)が使えなくなった際に、どう事業を継続させるのか「結果事象:リソースベース」と呼ばれる方法でBCPを組み立ててきた。

しかし、普段から工場が100%のレベルで操業を続ける中で、首都直下型地震が発生した際に、代替生産などによりどこまで生産レベルを維持できるかを検証するには、詳細な稼働率や道路の状況、サプライヤーの被災状況などを数値として入れ込んだシナリオが必要だった。

そこで首都直下型地震の被害想定として内閣府が公表している19ケースのうち、茨城県取手市にある自社工場が被災するケース(都内には大きな被害なし)、本社がある都内で大きな被害が発生するケース(取手市の工場では大きな被害なし)の2つのモデルとなる地震を選定し、さらに取手市については取手市直下地震も考慮し、これらの地震が起きた際、どう事業を継続させるか具体的なベースプランを生産、資材調達、供給、販売、配送の各現場で策定した。

サプライチェーンベースプランのイメージ

「当然、ベースプランで想定したシナリオ通りの災害は起きません」と髙橋氏。しかし、この想定を上回らないレベルの災害においては、あらかじめ、すべての行動について経営承認を受けているため、トップが不在でも、現場の判断だけで進められることになる。仮に想定以上の事態になった時には、先に紹介した判断プロセスや、意思決定の虎の巻により、最適な方法により事業を継続させるというのが同社の目指すBCPの姿だ。

来年以降は、もう1つの国難をもたらす災害とされる南海トラフを想定したベースプランも考えていくという。

同社CAOの清藤氏(右)とリスクマネジメント室の高橋氏(左)

[協力/提供]リスク対策.com:中澤 幸介